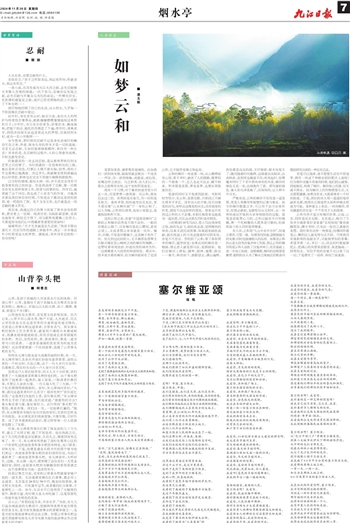

山村秋晨 李昊天 摄

■ 潘玉毅

美景如美食,通常都有地域性。比如我们一讲到肉夹馍,脑海里就会跳出一个地名——西安,而一讲到杨梅,或慈溪,或仙居,在嘴边呼之欲出。与之相类,在人们心中,景点之前都有坐标,这个坐标即是地名。

我有一个习惯,对于喜欢的地方很少只去一次,而是常常一游再游。而云和,我先后去过三回。有两回是在春天,另一回则是在秋天。春秋多景,别的地方尚且如此,更不要说集“山水林田湖”于一身的云和了。以人为喻,云和眉目清秀,宛如小家碧玉,是庸脂俗粉所不及。

说到云和之美,有着“中国最美梯田”之称的云和梯田自然是不得不说的。一般的田都在山脚下,只有梯田是在山腰间,甚至山顶上,又或者那山本身就是一块田。梯田,田梯,不知是田像梯子,还是梯子化作了田。但凡到过此间的人,无不被那如翡翠玉石般点缀在崇山峻岭之间的梯田所陶醉,一边赞叹着弯弯曲曲、妙造自然的神奇杰作,一边感慨着人与自然的和谐相处。现实中,很多地方都有梯田,但当梯田前面有了定语云和,它才陡然变得立体起来。

云和的梯田一块连着一块,从山脚绵延至山顶,看不多时,就迷了人的眼睛,像梦似的一个接着一个,怎么也走不出去、醒不转来。所幸景是美景,梦是美梦,也便乐得悠游自在。

悠游的同时又不免感到沮丧。书到用时方恨少,在云和,美景在眼,只恨自己不曾生得多才多艺。没有诗人的才情,写不出唯美的诗句,来呼应这唯美的风光;没有画家的妙笔,描绘不出这别样的景色。想来也只有到过云和的人才会懂,水稻庄稼原来也能成为一道风景,而且这风景在四时各有特色。

小时候看《神笔马良》,见小马良得神笔之助,画的鸟会飞,画的鱼会游,觉得特别的神奇;后来又读民间故事,知某画家画技高超,画在纸扇上的月亮会随着时间而变化,亦觉不可思议。然则到了云和,看了春秋两季的梯田,猛然惊觉:如果此间的梯田是一幅画,那么农人就是那马良,是那画家。他们在梯田上耕耘、播种、插秧、施肥、除虫……春天,秧苗初下,放眼望去,满山遍野,到处都是浅浅的绿,不仔细看,根本发现不了;继而随着时间推移,这绿意由浅转深,由淡转浓,直到再也掩盖不住;秋风起时,仿佛魔术师抖了下手中那块神奇的布条,梯田的颜色又是一变,由绿换作了黄。那写意的颜色、喜人的光泽美极了,沉甸甸的,让人移不开目光。

严格来说,云和的梯田不仅仅是一道美景,更是人类勤劳和智慧的记录与象征。如今的梯田数量之多,可以用千亩万亩来形容,但想必最初,也曾经历从无到有,从一块两块地试开垦到大家争相效仿的过程。垦荒是很耗费心力的,之所以能有今日的规模,第一个吃螃蟹的人固然是可敬的,但接续奋斗的人同样值得尊重。

有人说,云和是“九山半水半分田”,环境之艰苦,可见一斑。但艰苦的环境,会限制地方的发展,同时也能磨砺人的品质。如果说云和的山是大自然的鬼斧神工所致,那么云和的梯田则是云和人战胜了这鬼斧神工,在其基础上进一步加工而成。追根溯源,梯田的出现便是勤劳、聪明的古人为了解决丘陵地区的粮食问题而研究出来的一种应对之法。

若是可以选择,谁不想要生活在平原地带,拥有一块适于种植水稻的肥沃土地呢?但当硬件设施不具备的时候,他们因山就势、因地制宜,构筑了梯田。梯田依山而建,但又离不得水。因为梯田上的作物需要生长,生长需要灌溉,如果没有水,大抵很难有一个好的收成。于是,我们的古人用一道道的堤坝涵养水源,使得在丘陵地带大面积种植水稻成为可能。某种意义上来说,一块块梯田,背后藏着的其实是一个个有关于人的故事。

云和当然不是只有梯田好看,云海,山峦,同样是风光无限。尤其是云,吸引了不知多少摄影爱好者拿着“长枪短炮”摩肩接踵而至,蹲守多时,只为出一张自己满意的美图。我时常有这样一种感觉,仿佛同样都是云,飘到这儿就变得与众不同。可惜我没有摄影师的高超水平,只能做梦似的希冀:希望多看一点,多记一点,回去的时候能够把云,把满山的风景装进眼里、装进脑海,一同带回去。但似乎我的容量不足以装下这一切,于是便有了一而再、再而三地重游。