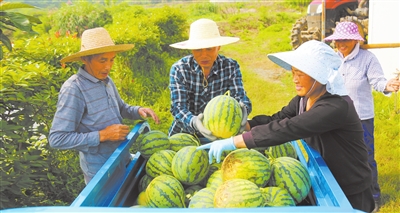

①流芳乡志愿者帮助瓜农搬运西瓜。

②流芳乡的西瓜被装车发往外地。

③港口街镇“新农人”李火水切西瓜为务工人员解渴。

④游客在马回岭镇蔡家桥村瓜地“抱得美‘瓜’归”。

⑤张青乡刘瑞村瓜农将瓜装上车。

⑥张青乡村民为“瓜果之乡”吆喝。

六月的风送来瓜香。赣鄱大地瓜果累累——马回岭的西瓜堆成塔、流芳的西瓜甜如蜜、张青的西瓜订单爆仓……今日起《乡域》版将陆续直击科技破壁、电商破圈、农旅破题等维度,看部分乡镇“甜蜜产业”背后的“升级密码”!

种瓜得瓜亦得“甜”

本报记者 王红旗

“李火水团队150亩大棚美都西瓜、150亩第一批无籽西瓜,均已全部采摘一遍销售完毕,总量45.86万斤,将暂时不对外大量批发,感谢大家一如既往的支持!”5月31日,柴桑区港口街镇富塘村李氏鑫芳家庭农场主人李火水看到自己朋友圈的一条微信收到几百个赞,他心里甜滋滋的。

端午节前,走进李火水西瓜种植基地,可见绿意盎然一派生机勃勃的景象。藤蔓舒展蔓延,叶片在阳光下舒展如翠羽,毛茸茸的瓜藤间缀满圆滚滚的西瓜,裹着深绿与浅绿相间的条纹外衣,在藤蔓间若隐若现,透着即将成熟的喜人光泽。微风拂过,沙沙作响的叶片与饱满的果实相互映衬,展现出丰收在望的美好图景,也承载着新农人对甜美生活的憧憬。

今年,李火水个人承包了200多亩土地种西瓜。为实现增产增收,他引入了智能滴灌系统,精准控制西瓜生长所需水分,既避免水资源浪费,又让西瓜根系得到最佳滋养。同时,采用大棚温控技术,根据西瓜不同生长阶段对温度的需求,营造最适宜的生长环境,运用先进的土壤监测设备,实时掌握土壤肥力状况,按需施肥确保西瓜茁壮成长。在科技的助力下,今年的西瓜不仅产量大幅提升,品质更是出类拔萃,果肉鲜红饱满,质地细腻,果汁丰富,甜了消费者的味蕾。为增强抗击枯萎病、炭疽病的能力,每根瓜藤上都只保留一个瓜,且集中养分补给,确保藤肥瓜壮。采用新模式种植的西瓜比用传统方式种植的瓜提前半个多月上市,抢得了市场先机。因其绝佳的口感,迅速成为市场上的抢手货,销路异常火爆,订单纷至沓来,周边的湖北阳新、黄梅以及南昌等地的购货商纷纷上门采购,带来了可观的经济效益。“这只是第一茬瓜,我们全年可以采摘4茬,一直可以采摘到八、九月份。”李火水告诉记者。

致富不忘乡亲。李火水主动将种瓜技术和经验毫无保留地分享给周边的乡亲。在他的带动下,许多村民加入种瓜行列,乔金华、曾玉峰等人种的西瓜不愁销,摘好打包直接送到李水火基地,由他统一收购,集体外销。李氏鑫芳家庭农场还为乡亲们提供了大量的就业岗位,从西瓜种植、日常管护到采摘销售,吸纳了一批农村剩余劳动力共同致富。在他的引领下,当地形成了规模化的西瓜种植产业。大家携手并肩,正在一步步将乡村振兴的美好蓝图变成实景图。

李火水是新农人,更是能人。西瓜只是“甜蜜产业”的一个引擎,他还大面积种粮、棉、油。他的农场每年产棉30万斤,产粮130万斤,为保障粮食安全作出应有贡献。在广袤的田野上,凭着对土地的深情,对农业的热爱,对产业延链的执着,他创新推广“棉花+西瓜”“棉花+南瓜”“水稻+虾”等套种轮作模式,走出了一条科技兴农的新路。在他的足下,“跨界”之路在延伸,爱心也在一路播撒——他是柴桑区红十字志愿者协会的主要组织者,先后参加抗洪抢险、抗震救灾等,25年来共捐赠了100万元物资。

农业无边,能力无涯。为不断充实自己,李火水先后参加华中农业大学全国头雁培训,拿到上海交通大学和江西工程学院的结业证书,这为他种瓜得瓜亦得“甜”提供了“硬核”保障。

张青的瓜

不愁销

徐会刚 徐 钊 文/摄

眼下正值西瓜上市季节,湖口县张青乡刘瑞村的西瓜种植基地迎来大丰收。田间地头,瓜农们忙着采摘、分拣、装车,一派繁忙景象。今年,当地通过品种改良和技术升级,西瓜品质和产量双双提升,通过“订单式”销售拓宽市场,助力农民增收。

走进刘瑞村的西瓜种植大棚,翠绿的藤蔓间缀满圆润饱满的西瓜,长势喜人。瓜农们穿梭其间,熟练地轻叩瓜皮判断成熟度,将“达标”的西瓜摘下,脸上洋溢着丰收的喜悦。“我在这里务工三四年了,忙时摘西瓜、种西瓜,一天能赚100多元,家门口就业很方便。”大棚务工人员沈爱香笑着说。

张青乡素有“瓜果之乡”的美誉,其西瓜以形美、色艳、味甜深受消费者青睐。今年,刘瑞村在省司法厅驻村帮扶队的技术指导下,进一步引进新品种,采用宽膜覆盖等改良技术,确保西瓜品质更优、产量更高。据村党支部副书记沈友良介绍,今年全村30亩大棚西瓜预计产量达10万斤,按市场均价2元/斤计算,收入约20万元。“目前70%~80%的西瓜已通过订单模式提前销售,销路不愁。”沈友良表示。

近年来,湖口县积极推广农业现代化种植技术,引导农户对接市场需求,发展“订单农业”,既保障了农产品销路,又提升了经济效益。张青乡的西瓜产业正成为当地乡村振兴的特色支柱产业,带动更多村民实现家门口就业增收。

“老牌”西瓜

抢“鲜”上市

李慧玲 文/摄

夏日炎炎,柴桑区马回岭镇的西瓜迎来成熟季,以其独特的品质和甜蜜的滋味,向广大消费者发出品尝邀约。

走进马回岭镇蔡家桥村乡村振兴产业园,圆润饱满的麒麟瓜如翡翠般缀满藤蔓,清甜的果香在空气中弥漫。瓜农们穿梭于大棚之间,忙着采摘、装箱,丰收的喜悦洋溢在脸上,构成一幅生动的夏日丰收图景。

马回岭镇蔡家桥村党支部副书记刘利锋介绍:“今年我们村产业园的西瓜丰收在望,亩产在5000斤以上,总产量预计可达18万斤。”据了解,马回岭镇地处庐山脚下,属丘陵地貌,沙质土壤搭配较大的昼夜温差,十分利于西瓜糖分积累。这里出产的西瓜以“味甜、色美、个大、汁足”著称,深受消费者喜爱。

马回岭镇拥有悠久的西瓜种植历史,在九江及周边地区久负盛名。今年,马回岭镇各村的西瓜种植总面积5000余亩,平均亩产4000斤,预计总产值近4000万元。

近年来,通过品种改良和技术升级,马回岭西瓜的品质和产量稳步提升,已然成为当地特色农业的一张亮丽名片。未来,马回岭镇将持续探索乡村产业多元化发展新路径,致力于打造产业强、生态美、农民富的幸福家园。

瓜爽人和美流芳

裘兆宇 王林华 陈 军 赵晨婉 文/摄

仲夏时节,走进湖口县流芳乡联合村的西瓜种植基地,连绵的瓜田绿浪翻涌,浑圆饱满的西瓜在藤叶间若隐若现。种植大户邹开初穿梭田间,带领村民麻利地采摘、装车。这些“甜蜜果实”即将送往湖口、都昌、九江城区等地的市场,也承载着联合村增收致富的希望。

规模种植

土地生金的“聚宝盆”

当年,联合村西瓜种植地势较低,容易被雨水冲毁,十分影响收成。村“两委”因地制宜重新选择种植地点并建设排水沟。邹开初抚过翠绿的瓜蔓,黝黑的脸上笑意舒展:“今年种了60多亩无籽美都西瓜和10多亩‘小糖丸’,亩产超5000斤!”他随手掰开一个西瓜,鲜红瓜瓤汁水四溢,“品质没的说,按行情算,基地年产值能到80万元。”这片70余亩的瓜田,不仅是丰收的沃土,更成了村民家门口的“致富引擎”。

就业增收

村民腰包“鼓起来”

据了解,联合村的西瓜种植基地常年吸纳20余名村民务工,覆盖育苗、管护到采收全链条。村民周怀泉一边码放西瓜一边感慨:“守着家照顾老小,一年还能挣3万元,心里比瓜还甜!”稳定的就业机会让村民兼顾家庭与生计,实现“挣钱顾家两不误”。通过产业增加收入后,村民还筹集资金建设“野鸡湾”基础设施、污水处理、绿化亮化等项目,自发将“野鸡湾”改名为“凤凰湾”,努力把自己的家园建设得更美好。

党员助农:

抢“鲜”服务保效益

每逢西瓜采摘高峰,联合村“两委”干部全员下到瓜田,顶着烈日与农户并肩作战,有的帮忙摘瓜,有的协助瓜农打包、装箱,分秒必争确保西瓜丰产又丰收。“助农增收不能空谈,要有实实在在的行动!”村干部蔡海丽汗流浃背地边搬运西瓜边说,“帮农户抢时间、卖好价,才是实打实的帮扶。”乡村两级党员干部冲锋一线,“零距离”服务好农户,保障西瓜以最优品质直达市场,让“甜蜜果实”转化为“真金白银”。

产业杠杆

西瓜撬动共富

从邹开初的每年“80万元”产值,到村民人均“3万元”增收,联合村的西瓜产业已成为共同富裕的关键支点。它不仅是种植大户的“钱袋子”,更通过土地流转、务工就业、技术辐射,带动村民共享产业发展红利。在此基础上,种植大户邹开初也在品种培育上花了很多心思,今年试种新品种“小糖丸”,口感好并且销路广,想明年扩大种植规模。说到开心处,邹开初脸上充满了笑容,眼神中满是希望。

目前,联合村除了西瓜种植,还盘活闲置农房建设榨米厂和农产品超市,全力发展大米(流香米)产业,并帮助周边农户销售其他农副产品,逐步把优质产品推向机关食堂、中小学校、大型商超、中小企业等单位,已连续两年村集体经济收入突破100万元。现在的联合村正向着“四融一共”和美乡村的美好愿景一步一步走下去,村民的日子像瓜一样甜。