经济日报记者 刘 兴

6月23日,《经济日报》刊发深度报道,整版推出《承压转型,老景区该向何处去——江西九江市庐山管理体制改革调查》,报道了九江市庐山管理体制改革情况。近年来,为呵护好庐山这块“金字招牌”,九江市开启了一系列改革探索,突破堵点难点,努力推动旅游业转型升级,全力做实唱响“庐山天下悠”品牌。

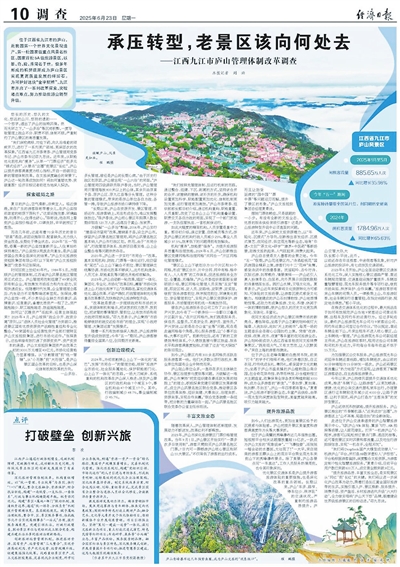

位于江西省九江市的庐山,是我国第一个世界文化景观遗产、第一批国家级重点风景名胜区、国家首批5A级旅游景区,以雄、奇、险、秀闻名于世。但多年形成的积弊逐渐成为庐山景区实现更高质量发展的绊脚石。为呵护好这块“金字招牌”,九江市开启了一系列改革探索,突破堵点难点,努力推动旅游业转型升级。

悠长的历史、悠久的文化、悠远的山川、悠扬的遗韵……一个悠字,道出了庐山的独特风情。然而光环之下,“一山多治”等沉疴积弊,一度导致管理上政企不分、职责不明、体制不顺,严重制约了庐山景区的高质量发展。

“我们深挖病根、对症下药,向久治难愈的顽疾开刀,进行了一系列更广领域、更深层次的改革探索。”江西省九江市委常委、庐山管理局党委书记、庐山市委书记邵九思说。近年来,从职能优化到机构“瘦身”,从单一“门票经济”到多元“链式经济”,从景点“出圈”到景区“长红”,庐山以提升游客满意度为核心指标,开启一场破旧立新的管理体制改革。在文旅深度融合的背景下,庐山这一轮改革成效如何?将如何重塑优势、突破重围?经济日报记者前往当地深入探访。

探索破局之路

夏日的庐山,空气清新,凉爽宜人。临近傍晚,来自广东的游客陈彬带着女儿,在庐山宾馆前浓密的树荫下荡秋千。“这里设施完善、环境幽雅,玩得开心,住得也舒心。”陈彬说,他在网上看到庐山宾馆价格适中、口碑良好,早早就预订了客房。

而在几年前,这座有着70余年历史的昔日“明星”酒店,却因设施陈旧、配套缺失,无力投入资金改造,长期处于停业状态。2024年“五一”假期,修葺一新的庐山宾馆重新开业,入住率始终保持高位。“庐山宾馆从荒废走向重生,是庐山国资国企改革全面深化的结果。”庐山文化旅游投资控股集团有限公司(以下简称“庐山文旅控股集团”)党委书记张琛说。

时间回到20世纪80年代。1984年5月,为理顺庐山的管理体制,江西省庐山风景名胜区管理局正式成立。庐山管理局改制组建了49家全民所有制企业,有效激发市场活力和内生动力,实现快速成长。但随着时代发展,企业管理理念落后、内生动力不足等弊端逐渐显现。张琛说,像庐山宾馆一样,不少类似企业缺乏市场意识、品牌意识、经营意识,拿着优质资产一租了之,资产越拖越少、职工越拖越老、效益越拖越差。

如何让“沉睡资产”活起来、经营主体强起来?2023年4月,庐山按照“政企分开、政资分离”原则,以“退休人员社会化管理”为突破口,推进景区国有优质资源资产战略性重组和专业化整合。“49家国有企业经营性资产全部打捆转至庐山文旅控股集团,进行市场化运作。”张琛表示,这些举措有效打通了资源变资产、资产变资本的通道。庐山文旅控股集团资产由改革之初的3000万元增至43亿元,市场化经营能力显著增强。从“分割管理”到“统一管辖”,从“小而散”到“大而强”,是庐山景区国企改革的目标,也是庐山深化体制机制改革的方向。

一山多治、多头管理,曾经是庐山的长期心病。“由于历史行政区划原因,庐山曾出现‘一山六治’的局面。”庐山管理局四级调研员陈庐春说,当时,庐山管理局只管理海拔800米以上的山体,其余则由原星子县、原庐山区、原九江县等分头管理。这种分散的管理模式,带来的是涉山单位各自为政、各管一摊,导致庐山旅游市场口碑持续下降。(下转5版)